みなさんこんにちは!

さつま骨格矯正の高木です😊

最近は気温も下がってきて、少し秋らしくなりましたね🍂

季節も変わり目には、体も順応しようとして疲れも出やすくなるので、気をつけてください。

さて今回は、食いしばりと内臓についてのお話です。

「夜になると顎がこわばる」

「朝起きたら、エラが疲れたり肩こりがひどい」

そんな方は、内臓の疲れと自律神経の乱れが関係しているかもしれません。

顎や咬筋(エラの筋肉)といった外側の筋肉の緊張は、

実は内側の臓器の状態を映していることがあります。

内臓と筋肉は筋膜や神経でつながっており、どちらかが緊張するともう一方にも影響が及びます。

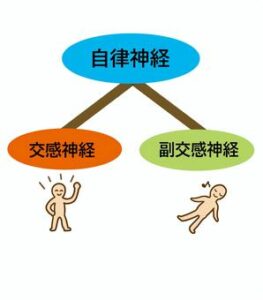

その橋渡しをしているのが「自律神経」です。

● 内臓が疲れると、交感神経が働き

内臓が疲れていると、体はその不調をカバーしようとして交感神経(活動モード)が優位になります。

この神経は緊張・集中・ストレス反応を担うため、常に身体を“戦闘モード”にしてしまいます。

本来、夜になると副交感神経(リラックスモード)が働くはずですが、

交感神経が強く働き続けると、筋肉が常に緊張したままになってしまうのです。

その結果

・寝ている間もエラ周りが休めない

・無意識に食いしばってしまう

・朝起きると顎や首、肩が重い

といった症状が起こります。

● 内臓の不調が体の硬さに現れる

内臓はすべて自律神経によってコントロールされています。

例えば、

・胃腸 → 副交感神経が活発になると動きが良くなる

・肝臓 → 交感神経が働きすぎると硬くなり、肩や顎の筋緊張を引き起こす

・腸 → ガスや便秘で圧が高まると、横隔膜の動きが制限され呼吸が浅くなる

こうして内臓からの信号が筋膜を通して胸・首・顎の筋肉へと伝わり、

結果的に「内臓の硬さ=体全体の硬さ」に直結します。

● 食いしばり改善には、骨格と内臓の両面アプローチを

食いしばりを改善するには、筋肉をほぐすだけでは不十分です。

骨格を整えることで内臓の位置関係が正しく保たれ、

それによって自律神経のバランスが整いやすくなります。

骨盤や肋骨、背骨などを本来の位置に戻すことで、

内臓も自然と「働きやすい環境」を取り戻します。

その結果、副交感神経が優位になり、体の内側からリラックスしやすい状態に変わっていくのです。

食いしばりは、単なる癖ではなく体の中からのサインです。

「内臓の疲れ → 自律神経の乱れ → 筋肉の緊張 → 食いしばり」という流れを理解すれば、

本当に必要なのは“リラックスできる体づくり”だと気づけるはずです。