食いしばりやそもそも歯を当てるのは、なぜいけないのか

これを見ている時、上の歯と下の歯は噛みあっていますか?離れていますか?

たぶんスマホなどで見てる方は歯が当たっているのではないでしょうか

上と下の歯の間に2mmの隙間があり、上下の歯が接触するのは会話や食事の時などで1日20分以下が理想です。

しかし、気づいたら噛みあってるという方は、何も食べていない時などでも上下の歯を接触させ続ける時間が長くなってしまいます。

スマートフォンやパソコンなどの普及により下を向いて長時間画面を見つめていることが増えているのも原因の一つです。

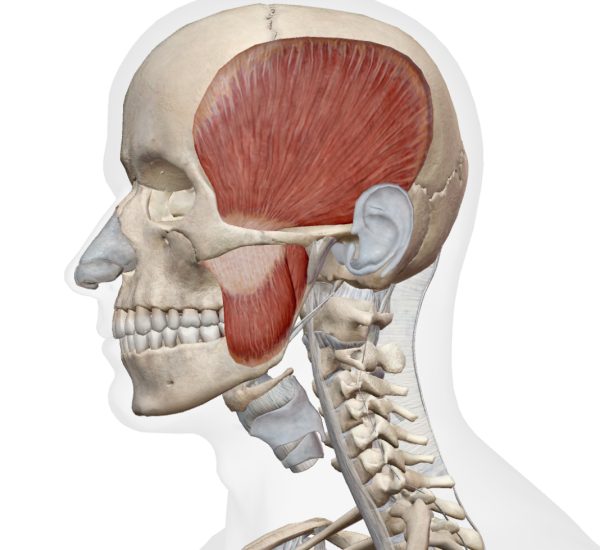

そして、問題なのが歯が接触しているだけで咀嚼筋には体重と同じくらいの力が入ってしまっているのです。

その結果、歯が咬耗する、顎が痛くなるなどだけでなく、エラが張る、面長になる、左右差が出るなど外見の変化も出てしまいます。

強く噛んでるつもりでなくてもなぜ力入ってるのか?顎はテコになっている

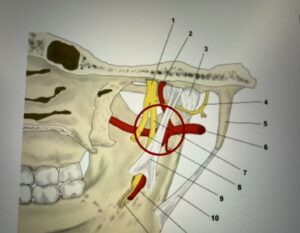

顎は蝶下顎靱帯で、蝶形骨から下顎骨にかけてつながれ、顎のバランスが保たれています。

蝶下顎靱帯の周囲には重要な組織もありその周囲で全身のバランスもとっています。

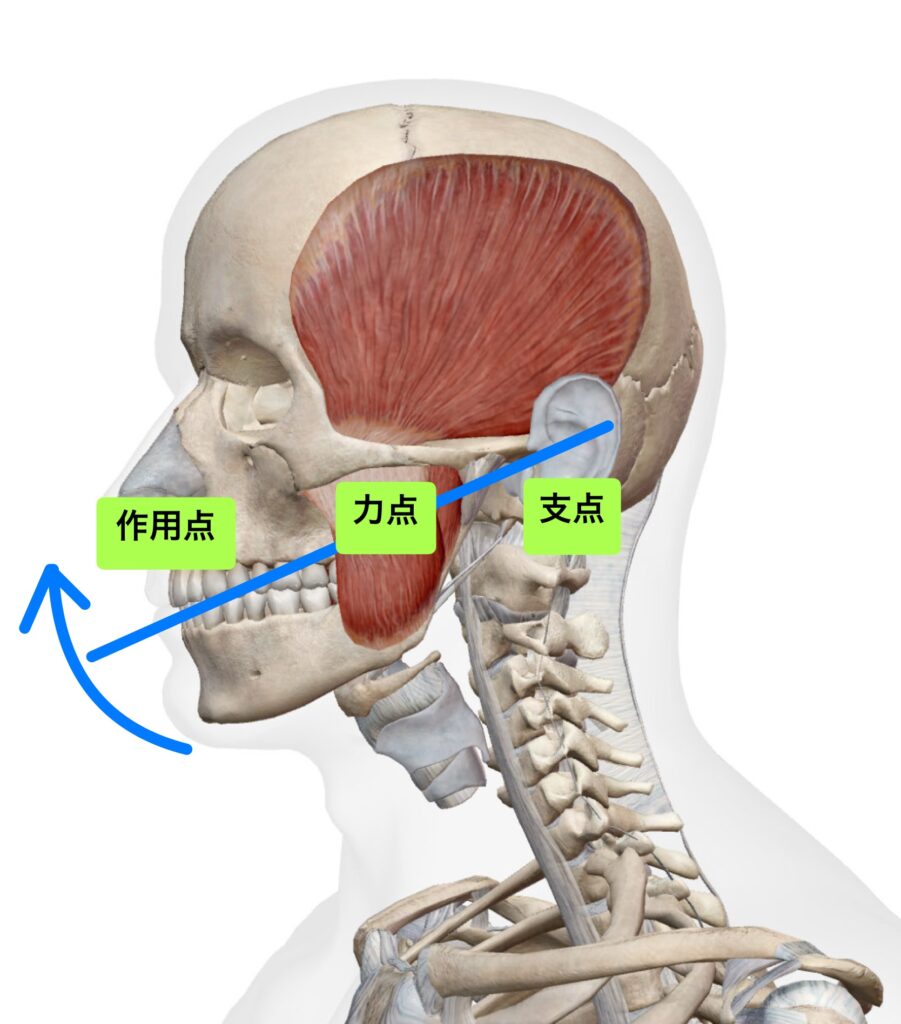

そして顎の動きはテコの動きで説明することができます。

テコは、動きの中心になる「支点」、力が加わる「力点」、力が働く「作用点」から成り立っています。

下顎骨を吊り下げられた状態とみなし、下顎頭付近の仮想回転中心を支点。咬合する歯列を作用点、咀嚼筋の付着部分を力点とするテコと見ることができます。

支点が力点や作用点の外側にある状態と言えるので3級のテコに分類されます。

3級のテコは作用点(咬合する歯列)や、支点(下顎頭付近の仮想回転中心)に大きな負荷がかからないのが特徴ですので、顎関節や歯には大きな負担をかけない構造になっています。

そのため歯が軽く当たってるだけだと思っても、咀嚼筋には大きな力が入ってしまっているのです。

また、顎は下顎だけが開閉運動で動いているように見えますが、本来の構造上は顎の開閉運動では上下顎とも動きます。ハサミや洗濯バサミなどの蝶番運動と同じです。

ただ視線がブレてしまうのを防ぐために後頭部に付着する胸鎖乳突筋、僧帽筋などで顎の開閉時に上顎を固定しています。

そして上顎には内側翼突筋が付着しているので、上顎にも負荷が大きくかかり口蓋が落ちる原因になります。

骨はコラーゲン繊維のかたまりで顎顔面は特に膜製の骨組織のため筋肉によってたわみが出て歪むことになります。

そのため、食べる、喋る、バランスとる役割をし複雑な動きをする顎の位置や機能が重要となります。

マウスピースで回転中心を上げていく

顎の開閉は、実は下顎頭の回転(蝶番)運動と滑走運動を合成した複雑な運動をしています。

回転中心を移動させて下顎骨体の回転を利用して顎の動きを作っています。開口時、回転中心が下方に移動するのです。

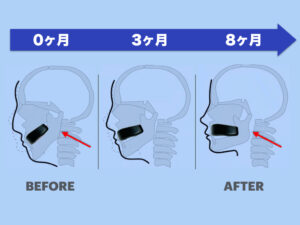

回転中心が移動する構造なため、食いしばりにより顎が後方回転してしまうと回転中心が下がり、面長になったり表情筋に負担がかかりコケたりしてしまいます。

そのため前方回転しやすくパワーの伝わる方向を変えて回転中心を上げていく必要があります。

口輪筋、頬筋、上咽頭収縮筋(後頭骨咽頭結節につく)は輪っか状で歯列にも影響するほど強いものです。

そこと咀嚼筋、表情筋、顎舌骨筋、全部合わせてバランスとっているので、フレーム部分である顎の位置や機能を整えていきます。顎の中心軸を上げて表情筋などの余裕を作る必要があります。

そのため、マウスピースでバイトアップさせて回転中心の位置を上げ、顎位を上げていきます。噛み合わせを浅くしつつ、回転中心を上げて、より少ないエネルギーで作業効率よく顎を後方回転に持っていきます。