マウスピースで整える「顎」と「全身バランス」

〜さつま式マウスピースの効果とメカニズム〜

顎のズレが引き起こす全身への悪影響

疲れが連鎖する“疲れドミノ”とは?

顎のズレは、体全体のバランスの崩れに直結します。

特に以下のような悪循環が生じやすくなります。

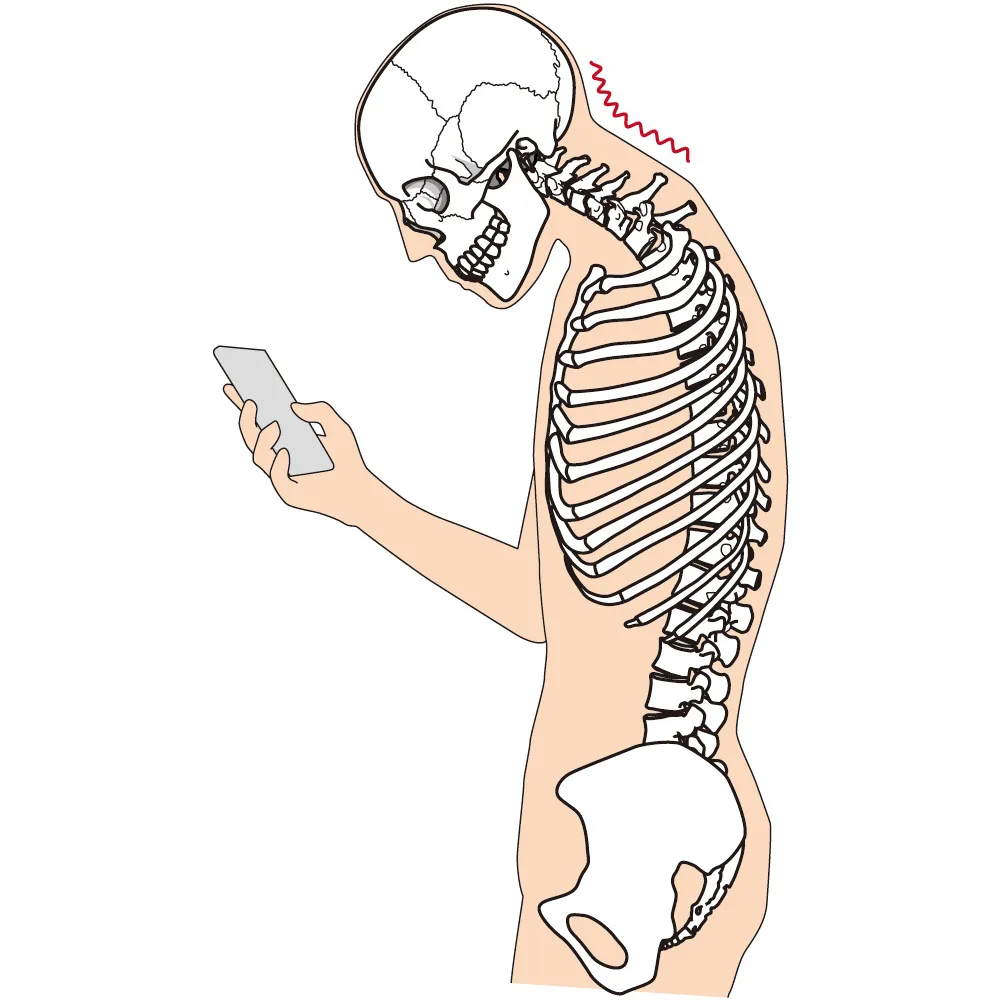

- 顎の位置がズレると、頭の重さをうまく支えられず姿勢が崩れる

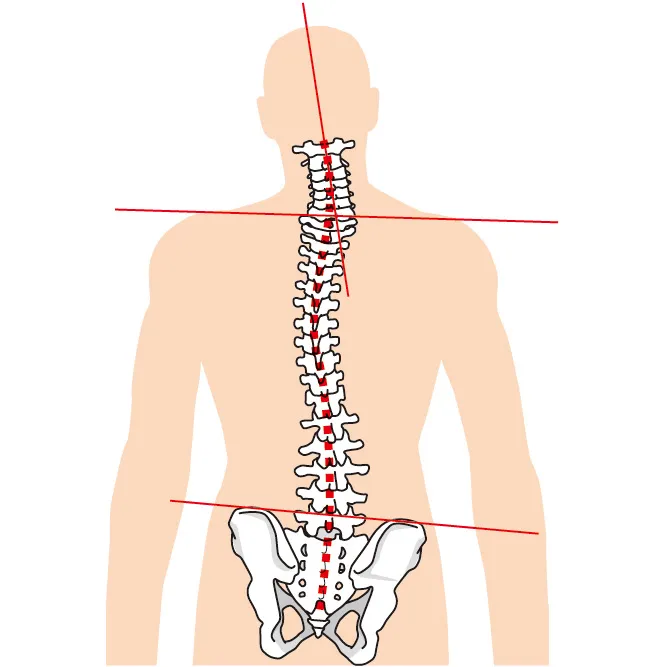

- 姿勢の崩れは背骨や骨盤にまで影響し、全身のバランスを乱す

- 顎の突出により、首や腰に負担がかかる

- 顎のズレが「胃」「食」「重(姿勢)」にまで波及し、慢性疲労へとつながる

顎がズレると「ストレートネック」「猫背」になりやすい

背骨の歪みは内臓機能や代謝の低下、免疫力の低下にも影響

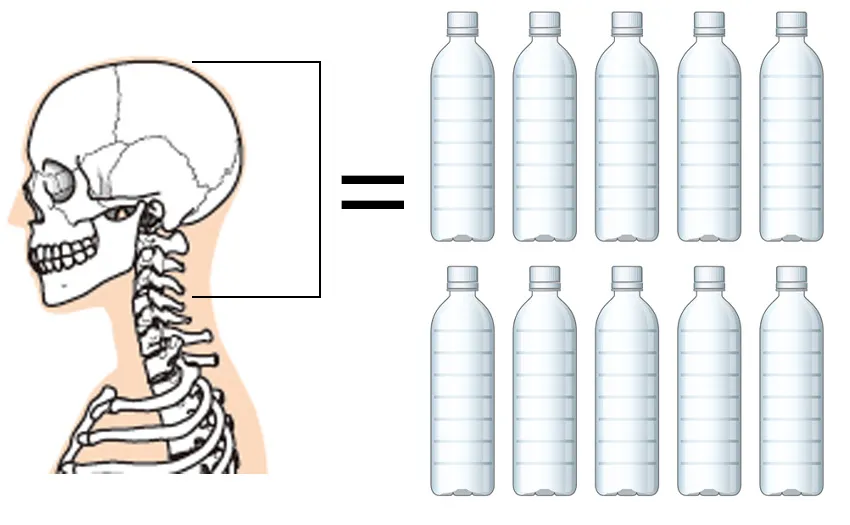

約5kgある頭部(500mlペットボトル10本分)の重さを、前方で支えることで常に筋肉が緊張する

顎の位置と姿勢バランスの関係

NGバランス(悪い状態)

- 食いしばりなどにより、顎が前方に突出

- 頭蓋骨の付け根でズレが生じ、姿勢不良や不調を招く

- 筋肉や関節に持続的ストレス → 慢性疲労へ

OKバランス(理想的な状態)

- 顎が正しい位置(=すっきりライン)にあることで、顔と全身のバランスが整う

- 骨格の位置にあることで、無駄な力がかからず“省エネ姿勢”に

顎関節の運動構造とその重要性

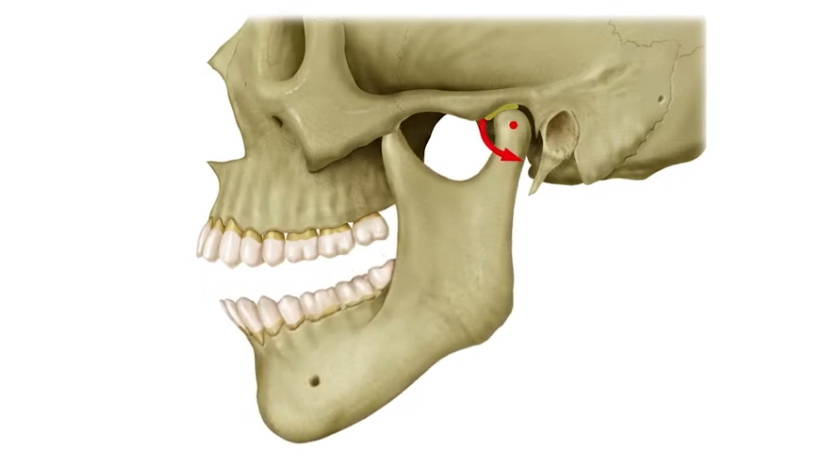

顎の開閉には「回転運動」と「滑走運動」の2種類がある

- 回転運動:下顎が蝶番のように回る(開口の初期)

- 滑走運動:下顎頭が前方に滑る(開口の後半)

- → この2つの動きが合わさることで、大きく口を開けることが可能に

上顎も実は動いている?

口を開けるとき、実は“上顎”もわずかに動いています。

- 開口時、視線が自然と上に向く=上顎が後方へわずかに動く

- 同時に頭部が後屈する(後ろに傾く)

- 視線を動かすために、頭蓋骨全体が微妙に動く必要があるため、結果として上顎も動いている

脊椎構造と顎の関係

- 頚椎(7個):首の部分で、顎と特に連動しやすい

- 胸椎(12個):背中の部分。呼吸や内臓機能とも関係

- 腰椎(5個):体幹の安定に関わり、顎のズレで負担が増加

- 仙椎・尾椎:骨盤や座位バランスに影響

さつま式小顔マウスピースと顎の動き

〜顎の回転中心とバイトアップの関係 〜

顎の回転中心とバイトアップの関係

若い頃の顎運動に近づけるために

- 顎の位置(顎位)や咬合高径(バイトの高さ)は、顎関節の回転中心と密接に関連

- さつま式小顔マウスピースを使って咬合高径を持ち上げると、下顎の回転中心が上方に移動

- → 若年者に近い効率的な顎運動が可能に

年齢による変化とさつま式小顔マウピースの役割

- 若年者:エナメル質が削れていない → 咬合高径が高く回転中心も高い

- 高齢者:歯の咬耗が進行 → 顎の位置が下がり、回転中心も低くなる

さつま式小顔マウスピースを装着することで、義歯のようにバイトを持ち上げ、回転中心を高く保つことができる。結果として、顎関節や全身への負担が軽減される。

※ただし、舌で無理に持ち上げると回転中心が前方へズレ、別の運動が加わってしまうため、高齢者など顎位が落ちている人には注意が必要。

数学モデルで見るさつま式小顔マウスピースの効果

さつま式小顔マウスピースによる咬合高径の上昇は、回転中心の位置を物理的に変えることでも説明できます。

幾何学モデル

開閉角θ、下顎長R、咬合高径h とした場合:

初期状態:

h = R × sin(θ)

マウピ装着後:

h’ = R × sin(θ’) = h + Δh

回転中心の高さCが上昇 →

C’ = C + λ × (h’ – h)

(λは上昇感受性係数:0 < λ < 1)

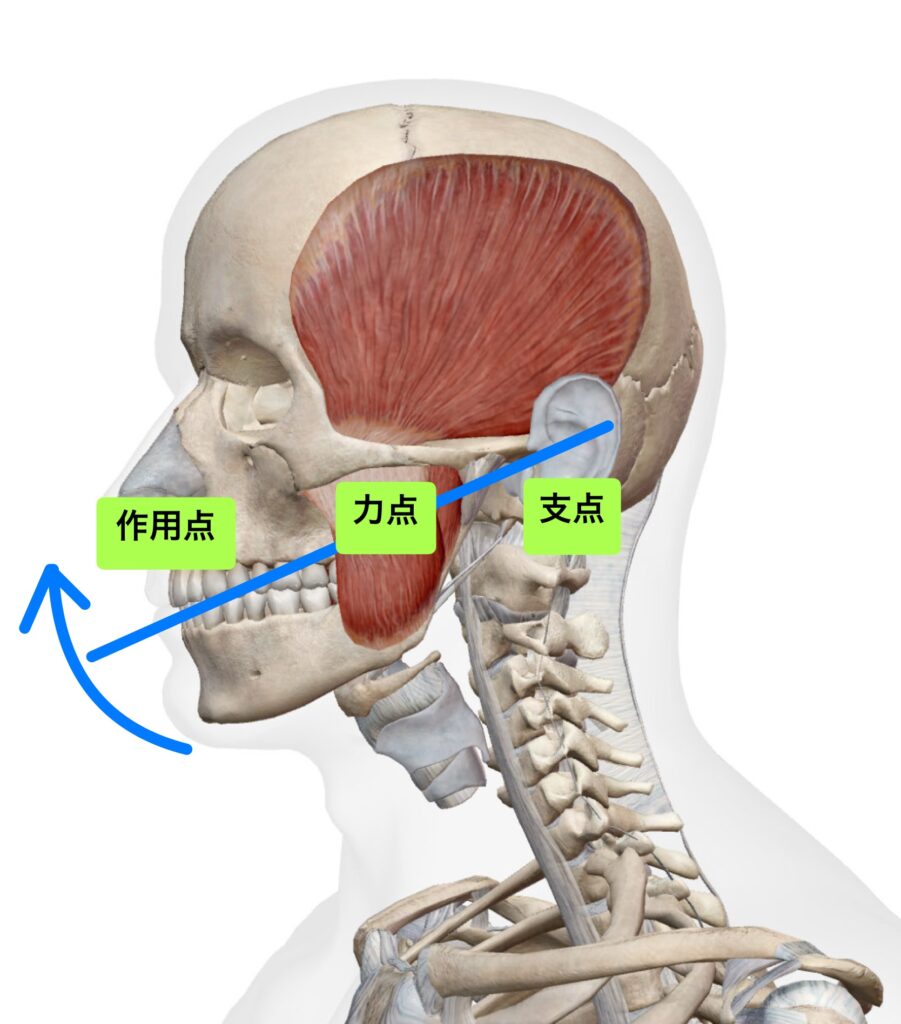

力学モデル(てこの原理)

顎関節運動をてこに例えると:

トルク τ = F × r × sin(θ)

→ 回転中心が高く安定することで、必要な筋力トルクが軽減される

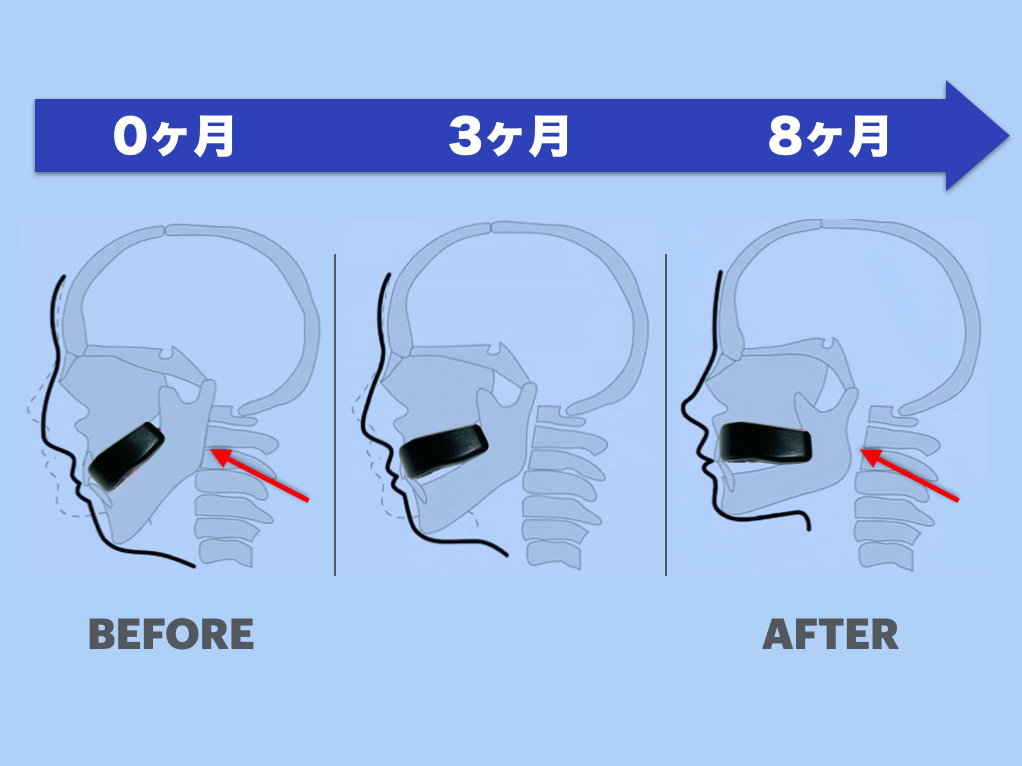

骨の再構築(リモデリング)作用

さつま式小顔マウスピースの効果は「その場しのぎ」ではありません。長期的に顎位を改善し、「骨そのものの構造」を変える可能性があります。

- さつま式小顔マウスピースにより新しい顎の位置で日常的に会話や咀嚼を行う

- 顎関節や周囲の骨・靭帯・筋肉に継続的な刺激が加わる

- → その結果、骨密度や形状が変化=顎の回転中心が“骨ごと”適応していく

特に若年者や、可塑性が残っている高齢者において、この作用は重要です。

さつま式小顔マウスピースによる顎位の是正は、中長期的に全身の健康バランスを支える一手となります。