朝起きた時に顎や頭が痛い、なんだか顎が張ってきた気がする、顎関節症を治療しても再発する…。

こういったお悩みは、もしかすると、「食いしばり」や「歯ぎしり」が原因かもしれません。

「食いしばり」「歯ぎしり」は無意識のことが多く、なかなかそれと気づきにくいものです。しかし知らずに放っておくと、様々な体の不調にも繋がっていきます。

この記事では、「もしかして?」と思う方のために、「食いしばり」「歯ぎしり」のセルフチェックシートをご紹介します。

それぞれのタイプ、解決方法などもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

食いしばりの2つのタイプ

食いしばりには、大きく分けて2つのパターンがあります。

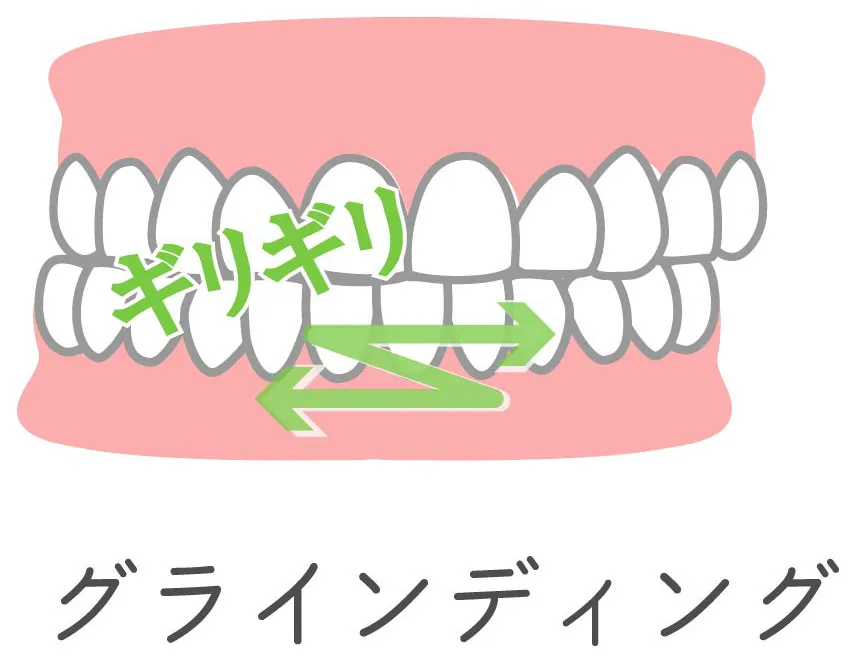

歯ぎしり(ブラキシズム)

就寝中に無意識に歯をギリギリと擦り合わせて音を立ててしまう状態です。本人は眠っているため、長期間気づかないことがあります。ご家族やパートナーからの指摘で初めて気づくケースが多く見られます。

噛み締め(クレンチング)

歯と歯をギューッと当てる状態です。軽く当てている場合は自覚症状が少なく、就寝中に起こっても歯ぎしりと異なり音が鳴らないため、歯科医院での指摘により発覚することが多いです。

食いしばり・歯ぎしりセルフチェックシート

- 鏡で歯を出して笑ったとき、顔の中心と歯並びの中心がずれている

- 顔を上に向けたとき、鼻の中心と顎の中心が揃っていない

- 口角の高さや目の開き具合が左右で異なる

- ほうれい線のラインが左右非対称である

- 舌のふちに歯形がついている

- 口を「い」の形にして顎を横にスライドさせたとき、指の関節1つ分左右に動かせない

- 耳の横斜め少し下に人差し指を置いて口を大きくゆっくり開けたとき、左右で骨の動きが異なる

- 7の動きからゆっくり口を閉じたとき、上下の歯の中心が揃っていない

- 上下の歯を閉じたとき、上下の前歯の隙間が5mm程度ない

- 人差し指と中指の2本をくっつけたまま、口を開けて入れられない

チェック結果の見方

1〜3個該当: 通常は問題ありませんが、ストレスが溜まると顎に力が入りやすい傾向があります。日頃から顎周りの筋肉をほぐす習慣をつけることをおすすめします。

4〜7個該当: 顎の歪みや食いしばりの状態が進んでいる可能性があります。基本的なセルフケアを継続し、毎日しっかりとケアを行いましょう。

8〜10個該当: 原因不明の体調不良や心身の不調は、顎が原因となっている可能性が考えられます。

重要なポイントとして、上下の歯と歯が軽く接触するだけでも食いしばりに該当します。無意識のうちに歯を接触させていないか、日常生活の中で意識してみることが大切です。

食いしばり・歯ぎしりが全身への悪影響に

食いしばりや歯ぎしりは、顎関節症、身体の不調や自律神経の乱れ、頭痛などを引き起こす可能性があります。

顎骨と骨盤の密接な関係

顎関節は頭蓋骨の「側頭骨」にぶら下がる構造になっており、この側頭骨が骨盤の「腸骨」と連動しているのです。

人間の身体には、一見すると離れた場所が互いに影響し合う「連動」の仕組みがあります。その一つが「兄弟椎」と呼ばれる特性で、これは首の骨が歪むと腰の骨も連動して歪むというものです。

さらに注目すべきは、身体の土台となる頭蓋骨と骨盤の関係性。

この二つは連動しており、一方が歪むともう一方にも影響が及びます。

この繋がりがあるため、顎関節の歪みは側頭骨を介して骨盤の歪みの原因ともなるのです。逆に、骨盤の歪みが、側頭骨を介して顎関節の問題を引き起こすこともあります。

つまり、単なる「歯ぎしり」「食いしばり」と放置すると、顎関節症をはじめ、全身の歪みにも発展し、体の痛みや自律神経の乱れなどにも繋がっていく、ということになります。

当院の食いしばり・歯ぎしりへのアプローチ

当院では、食いしばりに関わる咀嚼筋(噛む筋肉)や顎関節などの頭蓋部分と、骨盤などにアプローチし、お互いに連動する顔と身体全体の歪みを整えていきます。

・さつま式小顔マウスピースで顎の位置を整える

・手技による施術

顎だけでなく全身のバランスを整えることで、根本的な改善を目指します。その方に合ったより良い方法を考えていきますので、ぜひご相談ください。