こんにちは!さつま骨格矯正です。

季節の変わり目や雨の日に、意外に多いのが「頭が痛い」というご相談です。一言で頭痛といってもいろんなタイプ、原因がありますが、中でも多いのが「食いしばり」が関係しているケースです。

そこで今回は、頭痛と食いしばりの関係、対処法について解説いたします。

頭痛にお悩みの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

食いしばりとは?

くいしばりとは上下の歯を強く噛み締めることではなく、上下の歯と歯が触れ合うことです。通常上下の歯は2-3mm〜気づかないうちに歯が触れてる事があります。

こんな方は要注意

仕事や人間関係でストレスを抱えていたり、環境の変化で心身が緊張状態にあったりすると、無意識のうちに食いしばりが起こりやすくなります。また、歯並びが悪い、姿勢が悪いといった身体の状態が食いしばりに繋がることもあります。次のような方は、気が付かない間にギュッと歯を食いしばっているかも知れません。

- 顎関節症がある方

- 日中の作業中に無意識に力が入ってしまう方

- 寝ている間に歯ぎしりや噛み締めをしている方

- 歯並び、噛み合わせの悪い方

- 姿勢が悪い方、日中PC作業をすることが多い方

食いしばりが頭痛につながるメカニズム

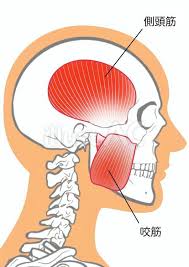

こめかみに手を当てて口を動かしてみてください。頭の筋肉が動くことがわかると思います。ここが「側頭筋」といって、噛むときに使われる筋肉です。

頭痛が起こる流れ

- 食いしばりで側頭筋が過度に使われる

- 筋肉が硬くなる

- 筋肉内の血流が悪くなる

- 酸素や栄養が行き届かなくなる

- 筋肉がさらに緊張して痛みが発生

側頭筋は頭部全体を覆う大きな筋肉です。圧迫されたり硬くなったりすると、頭全体に鈍痛やぎゅーっと締め付けられるような不快な痛みを感じるようになります。

肩こりからくる頭痛も同じメカニズムで、首や肩の血流が悪くなることで頭に酸素が届かず、酸欠状態になることがあります。

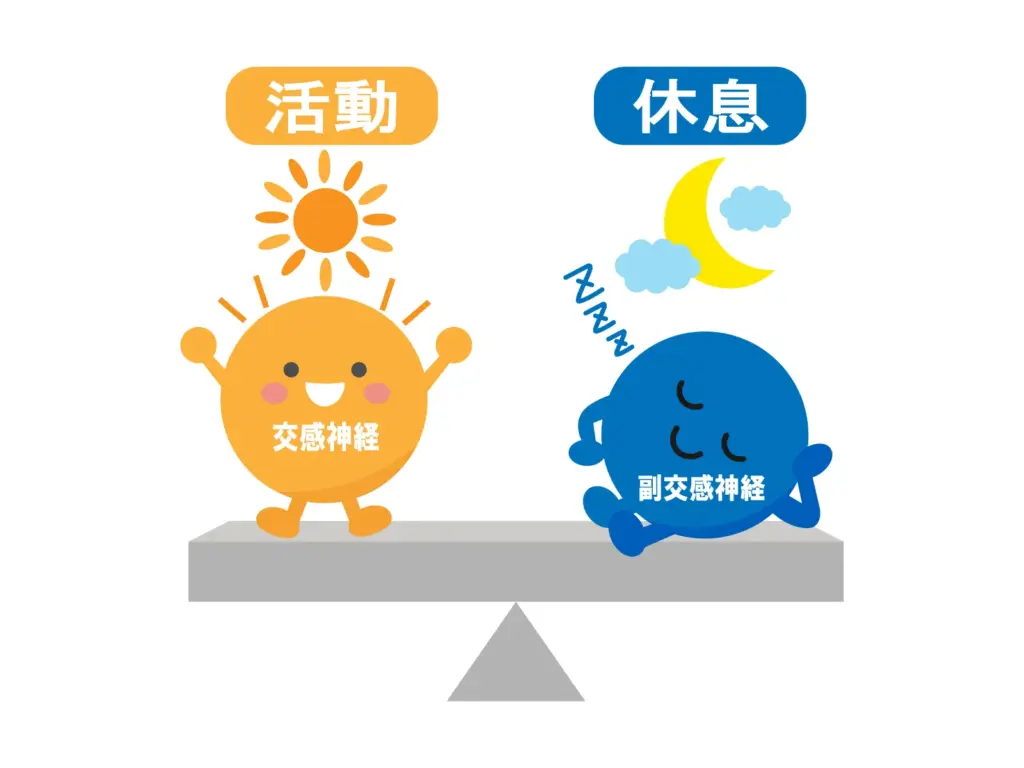

食いしばりと自律神経の関係

モノを噛むときに使う咬筋の中には自律神経が通っています。そのため、食いしばりが続くと自律神経のバランスが乱れ、それがさらなる筋緊張を招くという悪循環が生まれることがあります。

自律神経が乱れるとどうなる?

- 血管の収縮・拡張を繰り返す

- 側頭筋の緊張がさらに強まる

- 体調を崩しやすくなる

つまり、ストレスにより食いしばりが起こる→側頭筋の緊張が強まる→自律神経が乱れる→さらに食いしばりが強まる、というループが起きることも少なくありません。

頭痛の対処法と予防のヒント

このように頭痛が続くと、日常生活にも支障が出てきてしまいますね。

特に、この記事を読んで側頭筋の緊張による頭痛かも?と思った方、食いしばりが気になる方は顎関節や身体全体のケアを取り入れることをおすすめします。

日常でできるセルフケア

- 温かい飲み物で血流を促す

- ストレスをためこまない工夫をする

- リラックスできる習慣を持つ

- 定期的に首・肩周りをほぐす

さつま骨格矯正でできること

当院では、食いしばりやそれに伴う頭痛に対し、次のようなサポートが可能です。

- さつま式口内法

- 顔の歪み、小顔矯正

- さつま式小顔矯正用マウスピース

頭痛や顎関節症、その他気になる症状がある方も、ぜひお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。